© WWF

© WWF“Publicité

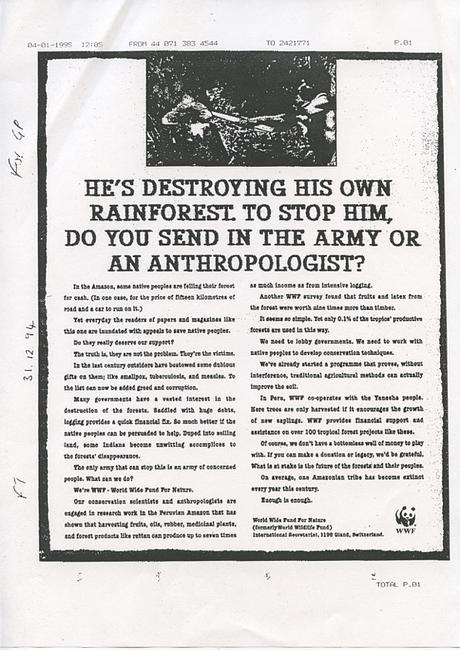

Il y a une vingtaine d’années, une publicité pour une collecte de fonds du

WWF posait une question bien étrange : fallait-il envoyer l’armée ou plutôt un anthropologue pour empêcher les peuples autochtones de détruire la forêt amazonienne? Tout aussi bizarrement, le

WWF affirmait que les médias étaient “submergés par les appels à sauver les peuples autochtones” et demandait: “Méritent-ils vraiment notre soutien?” La plus grande organisation de défense de la nature au monde prétendait encore que les tribus avaient beaucoup appris du monde extérieur, y compris “la cupidité et la corruption”. La réponse du

WWF à ce dilemme apparent ne fut pas, encore heureux, le recours à l’armée mais un appel à dons (le revenu quotidien de l’organisation s’élève aujourd’hui à 2 millions de dollars) auprès de toutes les personnes préoccupées par la question afin de lui permettre de “travailler avec les peuples autochtones au développement des techniques de la protection de la nature”. Ce fut la consternation à Survival International, comme d’ailleurs celle des organisations autochtones auxquelles nous avions transmis la publicité. Que le

WWF tienne des peuples autochtones “bernés” pour responsables de la déforestation était déjà grave; qu’il laisse entendre qu’ils auraient manipulé les défenseurs de la nature pour obtenir davantage de subsides était suffisamment ridicule; mais qu’il associe dans une même phrase militaires et défenseurs de l’environnement est un triste rappel des liens historiques équivoques que ces derniers entretiennent avec l’idéologie colonialiste. En réalité, les affirmations du

WWF ont sans doute davantage suscité d’interrogations auprès de ses sympathisants que des peuples autochtones. Il y a longtemps que ceux-ci ne font plus de différence entre les organisations environnementales d’une part et les banques de développement, les constructeurs de routes et de barrages et les entreprises d’exploitation forestière de l’autre. Pour eux, ce sont tous des gens de l’extérieur déterminés à spolier leurs terres.

Ces vingt dernières années, certains groupes de protection de la nature ont au moins fait le ménage dans leur terminologie. Leurs programmes font maintenant allusion aux notions de partenariat avec les communautés autochtones locales et de consultation, et à leur respect apparent pour les normes des Nations-Unies relatives aux droits des peuples autochtones. A n’en pas douter, nombreux sont ceux travaillant dans l’industrie de la protection de la nature qui y croient vraiment et qui se rendent compte que les peuples autochtones sont, en tant que principe général, d’aussi bons défenseurs de l’environnement que d’autres, sinon infiniment meilleurs. Même ceux qui sont d’un avis contraire reconnaissent au moins qu’à s’aliéner les populations locales — qu’elles soient autochtones ou non — on augmente les risques d’opposition et même d’attaque contre les zones protégées. Voilà une des raisons pour lesquelles l’industrie de la protection de la nature souhaite, sur le papier en tout cas, inclure les communautés locales. Mais au-delà des engagements écrits, est-ce que les choses ont vraiment changé ces vingt dernières années? La réponse malheureusement est “presque pas”; dans certains cas, les choses ont même empiré. En Inde par exemple, les réserves de tigres créées sous l’inspiration du

WWF ont pendant longtemps expulsé les habitants autochtones de leurs forêts pour faciliter leur ouverture au tourisme. Soudoyés au moyen de quelques roupies, les gens renoncent aux terres qui les ont nourris depuis un nombre incalculable de générations. Trop souvent les promesses ne sont pas tenues et les habitants se retrouvent les poches vides et, pour tout abri, quelques bâches de plastique. Si parfois une incitation financière s’y ajoute, elle est liée à des menaces et à l’intimidation: les habitants s’entendent dire que s’ils ne déguerpissent pas, leurs maisons et leurs récoltes seront détruites et qu’il ne leur restera rien. Lorsqu’ils cèdent enfin à la pression, les défenseurs de la nature appellent cela “réinstallation librement consentie”. Inutile de dire que cela est totalement illégal. Les gens sont souvent surpris d’apprendre qu’on ne manque pas de preuves démontrant que les tigres prospèrent particulièrement bien dans les zones où subsistent des villages autochtones, car les proies dont se nourrissent les tigres apprécient davantage les terrains découverts qu’on y cultive que le milieu forestier. Quand les habitants sont expulsés, les anciennes clairières laissent place à des routes, des hôtels ou des essaims de touristes ébahis. Chez les animaux, des études ont montré que le niveau de stress augmente avec le développement du tourisme. En d’autres termes, si vous voulez des tigres heureux, mieux vaut laisser les peuples autochtones là où ils ont toujours été. Ce sont aussi les meilleurs témoins visuels ou auditifs en cas d’activités de braconnage. Les villageois baiga de la célèbre réserve de Kanha appellent respectueusement les tigres leurs “petits frères”.

© Brian Gratwicke

© Brian GratwickeDes touristes observent un tigre dans le parc national de Bandhavgarh.

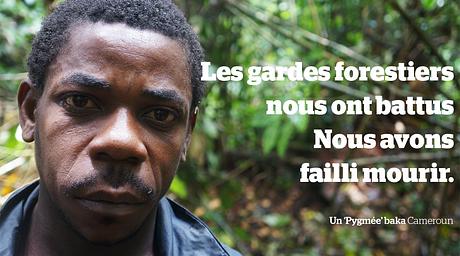

Les gardes travaillant dans les réserves de tigres usent d’intimidation et de violence envers les autochtones qu’ils trouvent sur les terres qui furent pourtant naguère leurs forêts ancestrales. Mais ils ne vont tout de même pas jusqu’à les torturer, contrairement à la pratique des forces de lutte contre le braconnage envers les Pygmées baka du Cameroun. Pour en revenir à la publicité du

WWF : oui, les protecteurs de la nature dépêchent des soldats, comme ils l’ont toujours fait. Des groupes paramilitaires gouvernementaux lourdement armés accompagnent des patrouilles d’"éco-gardes" dont l’équipement a été financé par le

WWF. Ils tabassent ceux qui, selon eux, ont pénétré dans les zones protégées, alors que ce sont en fait les terres ancestrales des Baka. Des autochtones sont même agressés s’ils sont simplement soupçonnés de connaître ceux qui sont entrés. Et pendant ce temps-là, leurs terres et leur sous-sol sont exploités, entre autres par des partenaires du

WWF. Un Baka nous a dit : “Ils nous ont frappés si fort au camp du

WWF qu’ils ont failli me tuer.” Le

WWF semble incapable de mettre un terme à ces excès. Bien qu’il soit au courant depuis des années, il préfère concentrer ses critiques sur ceux qui les dénoncent. Selon l’organisation, la campagne “absurde” de Survival pour faire connaître ces excès ne ferait qu’aider les “vrais” criminels. Les victimes autochtones sont systématiquement accusées de “braconnage”, un terme qui englobe aujourd’hui toutes les formes de chasse — y compris vivrière — auxquelles s’opposent les défenseurs de l’environnement. Et pourtant cela ne couvre pas toutes les formes de chasse. De nombreuses organisations de protection de la nature, dont le

WWF, ne sont pas opposées à la chasse payante au gros gibier. Au contraire, elles en profitent, chuchotant même que c’est là un ingrédient indispensable de la protection de l’environnement. Certains “écologistes” de premier rang font même volontiers le coup de feu. Il n’y a pas longtemps, l’ancien président du

WWF Espagne — le roi Juan Carlos — s’est fait photographier au Botswana devant l’éléphant qu’il avait abattu. Le scandale qui s’en est suivi l’a conduit à donner sa démission, mais seulement parce que la photo avait fait l’objet d’une fuite dans la presse. Les rois peuvent chasser des éléphants — qui sont, nous rappelle-t-on, une espèce menacée — mais les Bushmen ne peuvent pas chasser pour se nourrir ne serait-ce qu’une seule des très nombreuses antilopes qui depuis des temps immémoriaux font partie de leur régime alimentaire durable. Si le moindre soupçon pèse sur eux, ils sont battus et torturés comme les Baka. Cela dure depuis des décennies, depuis que le président du Botswana, Ian Khama, a entrepris d’expulser tous les Bushmen de la région du Kalahari central. L’an dernier il a interdit la chasse sur tout le territoire national — sauf pour les safaris payants, cela va sans dire. Encore une action illégale sous couvert de protection de la nature. Défenseur acharné de l’environnement, et membre du conseil d’administration de Conservation International (CI) — excusez du peu —, le général Khama affirme vouloir nettoyer la région pour que la faune sauvage ne soit plus perturbée. Remarque plutôt surprenante quand on voit combien la faune a été importunée ces vingt dernières années, sauf que ce n’est pas par les quelques autochtones restants. L’exploration minière se poursuit à un rythme effréné et on peut maintenant acquérir des diamants venant de l’intérieur de la soi-disant réserve animalière. Mis en vente pour la première fois aux alentours de la Saint-Valentin, ces gages d’amour jouent un rôle décisif dans la destruction des derniers chasseurs bushmen d’Afrique. En mars, le général Khama a accueilli la deuxième conférence mondiale sur le commercer illégal d’espèces sauvages — un consortium qui regroupe les principales organisations de protection de la nature dans le monde, dont le

WWF et CI. Cet aréopage de défenseurs de l’environnement, qui violent systématiquement la loi dans le traitement qu’ils réservent aux peuples autochtones, a été présidé par un homme coupable de chercher à éradiquer les chasseurs bushmen. La première réunion de ce type s’était tenue à Londres sous la houlette des princes William et Harry, revenus la veille d’une chasse en Espagne. Il y a deux ans, au sud-ouest de la mine de diamants de la réserve de gibier du Kalahari central, une autre communauté bushman allait se faire expulser de ses terres alors qu’elle avait eu l’audace de rester là où CI avait voulu établir un nouveau “corridor de faune”. CI obéissait apparemment à de bons principes, dont celui de consulter les habitants. Survival lui demanda donc comment elle avait mené sa consultation auprès des Bushmen de Ranyane tout au long de sa longue et onéreuse étude. Bien que le village ne fût qu’à quatre heures de route de la ville la plus proche, CI dut reconnaître qu’elle n’avait jamais cherché à entreprendre de consultation.

Si ces quelques exemples peuvent surprendre, c’est que cette industrie a dégagé d’immenses ressources pour se faire une place parmi les marques les plus réputées de la planète. Pour mener à bien cette longue entreprise de relations publiques, on n’a pas hésité à gommer ou à dissimuler le passé colonial, sinon raciste, de la protection de l’environnement (plutôt qu’à l’affronter franchement). La protection de la nature est devenue une marchandise qui génère d’immenses sommes d’argent et offre à ses partisans un sentiment du devoir accompli, qui n’est pourtant pas du tout aussi apolitique qu’on voudrait nous le faire croire. Ceux qui affirment que la protection de la nature n’est pas la vache sacrée qu’on prétend sont systématiquement dénigrés et traités de blasphémateurs ou d’apostats. Si la protection de la nature veut atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés — et j’espère qu’il en sera ainsi — il est essentiel qu’elle soit soumise à la critique, aux remises en question et à la transparence. Car la protection de la nature veut imposer une opposition manichéenne entre nature et peuples qui est profondément dommageable à notre vrai rapport à l’environnement. En agissant ainsi, elle cause du tort aux gens autant qu’à la nature. La protection de l’environnement détruit ceux-là même qui font prospérer le leur depuis des milliers d’années — des peuples qui ont façonné ce que nous prenons aujourd’hui à tort pour le monde naturel. C’est trop souvent l’opposé du but recherché qui est atteint. Quand experts ou chercheurs pointent cela du doigt et jettent un regard critique sur cette industrie, la réaction la plus commune de cette dernière est de chercher à les faire taire. Ainsi le cinéaste et journaliste allemand Wilfried Huismann, souvent primé, a mené une enquête de deux ans sur le

WWF. Le film qu’il a réalisé, “Le silence des pandas” a tout d’abord été bloqué par des injonctions légales. Si on peut lire son ouvrage intitulé “Pandaleaks”, il ne faut pas compter le trouver dans les librairies classiques. L’équipe de juristes du

WWF fait bonne garde. Mais beaucoup d’esprits critiques sont eux-mêmes de fervents défenseurs de l’environnement. Eux aussi veulent empêcher les régions plus belles et les plus variées de la planète d’être envahies par l’industrialisation qui a déjà fait tant de dégâts et réduit tant de gens à la pauvreté et à la dépendance. Le problème est que l’industrie de la protection de la nature est non seulement incapable d’y parvenir mais elle travaille aussi parfois à contre-courant. Selon Huismann, le

WWF ferme les yeux sur la destruction d’immenses régions d’Asie du Sud-Est et d’Amérique du Sud par les cultures de biocarburants et leur cortège de pesticides et d’herbicides. Si les conglomérats de la protection de la nature veulent vraiment se mettre à empêcher une industrialisation accrue de ces écosystèmes vitaux, ils ne pourront faire l’économie de retirer les méga-pollueurs que sont que sont Monsanto ou BP de leurs conseils d’administration. La protection de la nature doit stopper l’expulsion illégale des peuples autochtones de leurs terres ancestrales. Elle doit cesser de vouloir contrôler les territoires autochtones, qu’elles soient cultivées ou sauvages, quand des communautés autochtones les gèrent et les façonnent depuis des millénaires. Elle doit arrêter d’accuser les peuples autochtones de braconnage alors qu’ils ne font que chasser pour nourrir leurs familles. Il leur faut mettre fin à cette hypocrisie où des autochtones se font arrêter, tabasser, torturer ou mettre à mort alors que les chasseurs de gros gibier font l’objet d’encouragements. La publicité du

WWF se terminait par ces termes: “Assez c’est assez.” On ne saurait mieux dire. Le temps du changement est venu. Il est bien sûr trop tard pour les peuples que les activités de protection de la nature ont déjà tués, mais ce qui se déroule aujourd’hui encore est illégal et immoral et ne mérite aucun soutien public. Les protecteurs de la nature doivent enfin admettre que personne ne sait prendre soin de l’environnement aussi bien que les peuples autochtones. Malgré les sommes colossales investies quotidiennement dans les activités de protection de la nature, l’environnement reste profondément en crise. Il est temps de se rendre compte que de meilleures solutions existent. En premier lieu, les droits des peuples autochtones doivent être reconnus et respectés — ce sont aussi des gens, non? Deuxièmement, ils doivent être considérés comme les meilleurs experts dans la défense de leurs propres terres. Troisièmement, les défenseurs de l’environnement doivent comprendre que les associés minoritaires dans cette affaire ce sont eux et non les peuples autochtones. Les véritables créateurs des parcs nationaux du monde ne sont pas les idéologues et les évangélistes du mouvement écologiste, mais les peuples autochtones qui ont façonné leurs paysages grâce à un savoir et une vision emmagasinés à travers d’innombrables générations. Un deuxième article analysera la manière dont l’idéologie colonialiste — et raciste — a toujours coloré la protection de la nature — de ses premiers pas à Yosemite jusqu’à aujourd’hui—, son incapacité à comprendre que le monde “sauvage” a toujours été façonné par les peuples autochtones, et que tout démontre que ceux-ci sont les meilleurs défenseurs de l’environnement qui soient. © Survival International 2015

Stephen Corry est le Directeur de Survival International Cet article a été publié dans

Truthout.org

© WWF

© WWF

© Brian Gratwicke

© Brian Gratwicke